聲音不僅可以“殺人”還可以“救人”

與直接作用于植物人身體的手段不同,“藝術喚醒”通過給植物人播放動畫、紀錄片等視聽作品(絕大多數植物人的感官通道沒有損壞),介入他們的精神層面。

最新的共性化藝術喚醒方案——聲音劇《記憶之塵》,用于喚起植物人對日常生命記憶的主動想象。(吳超供圖/圖)

“它更像一種場,比如植物在聽音樂的時候長得很好,對于植物人可能也一樣,當他在藝術的場里,他的所有細胞都會打開,從而獲得一種能量。”

“追求‘醒’其實是中國植物人家屬的心理預期,或者說道德標準——家里有病人,我得弄好,否則顯得我沒本事。事實上,那些治療都是很痛苦的,對病人來說強度是很大的。”

因為一場車禍,不到20歲的廣州少女佳美成了植物人。

在這之前,佳美的人生充滿了可能性,工作賺了一些錢就辭職去玩,沒錢了就再找工作。在這之后,她的人生就在能不能醒來之間徘徊——如果無法蘇醒,那么她將不能動、不能說話、對外界刺激沒有反應。陸軍總醫院附屬八一腦科醫院神經外科主治醫師楊藝估算,每幾十個植物人里只能出現一個徹底康復的案例。

植物人雖不能動,但他們周圍的世界卻忙得像打仗。正常人睡覺時,平均20分鐘會翻一次身,醒著更是時刻在動;植物人總是靜臥病床,為了防止肌肉萎縮、褥瘡和墜積性肺炎,看護人至少每隔兩個小時幫他們翻身叩背一次,一天要翻十多次。為了防止植物人返流和誤吸,最好少吃多餐,每隔兩到三小時要喂一次飯,一天喂五六次。在翻身和喂飯之間,還穿插著輸液抽血、神經刺激治療、排痰排便,以及早晚各一次的擦洗。

為了讓女兒醒過來,佳美的父母嘗試過不少“偏方”——許愿、放生、去寺廟里做義工,還托人從西藏帶回來一些藥劑泡水給佳美抹身,但都不見效。一個多月后,醫生問他們,要不要嘗試一個藝術喚醒植物人的實驗。“我第一時間說行。”佳美的媽媽告訴南方周末記者,盡管她此前“從來沒聽說過”。

這是中國第一例藝術喚醒植物人實驗。從業二十多年的臺灣藝術治療師呂素貞感嘆,“我此前從沒聽過藝術治療運用在植物人身上,雖然它已運用在高齡產婦、創傷者、退役士兵等群體身上。”

發起“藝術喚醒”的是中國藝術家吳超,她此前不了解藝術治療,創意的源泉來自她丈夫夏維倫的一場重病。巴黎商科畢業的夏維倫原本在一家大型汽車企業工作,31歲時突發面部癲癇,檢查出腦部腫瘤,手術后偏癱。康復過程并不愉快,“治療師每天都讓他讀一些很無趣的重復性文字,唱一些很落伍的歌。”吳超回憶,“夏維倫說,我說話不好使了,腦子又沒壞,干嘛拿這么弱智的東西給我讀。”于是,吳超帶著丈夫一起做藝術創作,夏維倫的身體漸漸恢復,并發癥也越來越少。

吳超和夏維倫想到同病房的植物人,覺得藝術也能幫到他們。中國大約有一百萬植物人,每年新增七到十萬。數字是根據很早以前歐美的植物人發病率估算的,沒有準確數字是因為國內沒有專門機構統計。“國家制定各種醫療政策和醫保政策的時候,都是基于對病情的基本了解做出來的,現在連最基本的流行病學資料都沒有收集到,這些年都沒有做過,”附屬八一腦科醫院二區主任何江弘對南方周末記者說,“你都不知道中國有多少植物人,不知道他們一年花多少錢,最后都能活多少年,都是為什么死的。”

實驗首先在夏維倫住過的醫院展開。“如果第一個失敗,(植物人)完全沒有反應,醫生可能會覺得這個猜想是錯的。”吳超當時心里沒底。藝術喚醒持續了兩個月后,2015年1月1日,吳超收到佳美媽媽的信息:“醫生說,佳美醒了。”

吳超和夏維倫深受鼓舞,又開啟了兩個藝術喚醒實驗,兩位植物人也醒了過來。消息傳開后,許多植物人家屬仿佛發現了靈丹妙藥,求助信息一時間包圍了吳超和夏維倫。“我最反對‘包治百病’的觀點,不能以局部取代所有工作。”接受南方周末記者采訪時,吳超反復提到,藝術手段對于喚醒三位植物人起了多大作用,目前還不能判斷,但這是個有價值的方向。

藝術喚醒項目做了近四年,吳超夏維倫的團隊日益壯大,醫生、心理師、禪師、音樂治療師、家庭治療師紛紛加入,廣州軍區總醫院、陸軍總醫院、燕郊人民醫院先后參與合作。“我們后來發現這不是喚醒植物人,是喚醒意識。”2018年7月,吳超寫下《生命宣言》,認為藝術治療的對象不僅僅是上百萬植物人,而是所有病人:

“疾病,是人類永恒的難題,它需要所有文明一起工作,才能獲得解題思路。我們可以分割學科,卻無法分割人的身體與情感,無法分割傷口與痛苦、死亡與恐懼,無法分割離別與悲傷。這個時代,當人面對最后的問題,疾病與死亡,卻只有醫學在孤身作戰,‘人’已經被學科分割了……”

有環幕的藝術喚醒室,主要用于意識障礙病人的促醒和康復。(吳超供圖/圖)

藝術對人的影響能檢測嗎?

何江弘是全國著名的昏迷促醒專家,從業幾十年來,他聽到大眾對于植物人的主要誤解有兩個:植物人沒治;誰說有治療方法,那是瞎忽悠。

“汽車不能走了,如果是機器有問題,我們負責把機器部分修好。”在藝術喚醒植物人的跨學科交流中,何江弘如此類比,以解釋自己的工作原理。他供職于陸軍總醫院附屬八一腦科醫院——全國植物人治療公認實力最強的醫院。在這里,促醒植物人的醫學手段包括高壓氧治療,即用高壓的方式給植物人體內打進氧氣,“讓每個細胞的環境變得很好,相當于施肥,有利于增加血流代謝和新的神經遞質”。此外還有針灸按摩,用外部刺激維持肌肉活力,同時起到促醒作用。

與直接作用于植物人身體的手段不同,“藝術喚醒”通過給植物人播放動畫、紀錄片等視聽作品(絕大多數植物人的感官通道沒有損壞),介入他們的精神層面。

其實在“藝術喚醒”之前的很多年里,附屬八一腦科醫院就給植物人看家人照片、聽家人說話,“但是很隨意,都是大家靠想象來做。”何江弘告訴南方周末記者,這些手段沒有形成專業化,一個重要原因是效果難以驗證。

“做醫學檢測的時候,我們通常需要點對點的刺激,比如我扎了你這里一下,你(腦電圖)什么反應。干擾因素越少,這種點對點的關系越容易被觀察到。”何江弘解釋,“但是藝術不是這樣,它融合了多種元素,視覺、聽覺還有觸覺,這時候醫學只能檢測整體的效應,至于這種效應來自哪方面,很難抽離出來。”

吳超在制作動畫中使用了象征太陽的圖形,她認為這種紅色、上升、膨脹的形象能為植物人帶來能量感。與她合作的醫生問:“這里有什么依據嗎?”吳超反問:“當你看到太陽升起的時候,感覺怎么樣?需要依據嗎?”

吳超還在動畫中使用了鼓樂,這個建議來自一位中醫,根據中醫理論,鼓樂能“壯膽氣”,吳超認為植物人早上聽能激發能量。“中醫的很多思維都很人文科學,但是它的治療主體魚龍混雜,很難標準化,”吳超坦言,“西醫有一個標準體系,出來的人差別不太大;中醫像藝術創作一樣,非常個性化。”

“我并不是很贊同用科學方法來驗證藝術喚醒,”楊藝說,“藝術對一個人產生的影響,并不能通過檢測皮層腦電得到結論,那是比較表征化的。我覺得它更像一種場,比如植物在聽音樂的時候長得很好,對于植物人可能也一樣,當他在藝術的場里,他的所有細胞都會打開,從而獲得一種能量。”

楊藝接受藝術喚醒的底線是,病人家屬沒意見,并且不折騰病人。“如果要把病人推到一個沒有氧氣裝置、輸液設備和吸痰設備的房間去,我們認為就是不安全的,”楊藝說,“在不折騰病人的情況下,我們是愿意做這個事情的,就像我要求家屬推著輪椅帶病人去公園轉一轉,去看看那些東西(藝術喚醒)也沒有壞處。”

不過,藝術治療的效用已逐漸獲得醫學驗證——由家屬而不是陌生人呼喚植物人的名字、給植物人聽他昏迷前喜歡的音樂而不是其他音樂,都已經被證明有更好的效果。

附屬八一腦科醫院也在研究VR檢測技術。在VR眼鏡的左邊放植物人親人的圖像,右邊放無關圖像,來回切換。“植物人如果能發現自己的親人,眼睛就會盯著看;我們可以通過來回的訓練,讓他識別和跟蹤的速度越來越快。”何江弘告訴南方周末記者,“這既是檢測手段,又是一種訓練工具。”

“現在的檢測手段非常豐富,不要說藝術對人的刺激,就連冥想、夢境都可以檢測。當然,這是在正常人身上,在植物人身上還需要很多摸索。”楊藝告訴南方周末記者,“用科學來反應藝術,也許將來能幫助我們解釋一些植物人身上的東西。”

身體受傷后與心理無關嗎?

做藝術喚醒之前,吳超聽廣州軍區總醫院的白紅民醫生說過一個醫學發現:英國科學家艾德里安·歐文分別給一位處于植物人狀態長達十六年的病人和一位健康的志愿者同時看希區柯克的電影剪輯,掃描他們的大腦,發現二者表現出相似的活性。

“醫學已經證實植物人是可以看影像的,”吳超說,“但我會覺得這個電影很緊張,為什么不定制一些他們喜歡的(影像)呢?”吳超決定為佳美定制一部影片,其中充滿佳美的個人記憶。

吳超與佳美的父母和好友細致交談,在佳美家里收集視聽素材。“吳老師來我們家好幾次,佳美房間里所有的用品,她都翻出來,拿到門口利用光線來拍,一些小小的線索也不放過。”佳美母親回憶,“還讓我從廚房走出來,敲臥室的門,她躺在我女兒的床上,拿著錄音筆記錄那個聲音。”

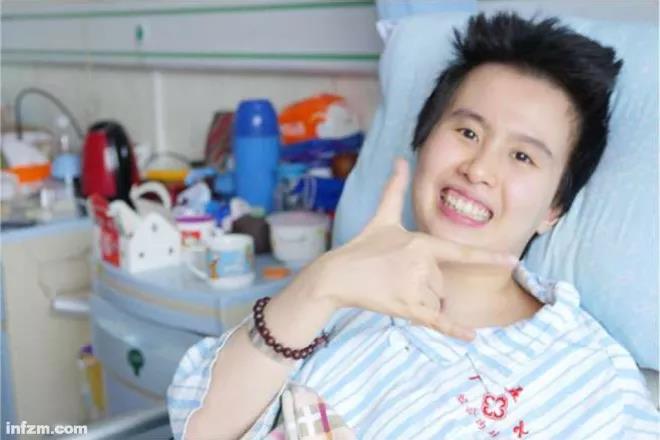

在反復觀看這些特別制作的影像之后,佳美最終蘇醒了。

蘇醒后的植物人佳美比出“I love you”(我愛你)的手語(吳超供圖/圖)

事后,吳超意識到自己懵懂觸碰了心理學方法,去廣東東方心理分析研究院讀了兩年心理學。2015年,第二個藝術喚醒案例開始時,心理師趙安安和朱繪霖也加入了藝術喚醒團隊。

心理師朱繪霖在日常工作中常常從對方的記憶入手。“你要了解他是誰,他過去的生命軌道是怎樣的,”朱繪霖告訴南方周末記者,“很多植物人都是因為外傷或者腦損傷切斷了生命的軌道。從深度心理學來說,只有了解他以前生命的動力,才知道怎么把他拉回軌道上,他才會回到他的生命系統或者循環里面。”

吳超、趙安安在臺灣工作時,當地許多醫院已經引入臨床心理科,心理師開始介入多種傷病的治療。趙安安說起她的心理師朋友鐘灼輝,從飛機上掉下來,右腳組織壞死,醫生建議截肢。鐘灼輝本人是心理師,會催眠,每天晚上自我催眠在夢中進行意象治療。

“夢中身處的荒蕪大地,有一條條干枯的河溝,河溝塞滿了大石頭,他每天做夢都把石頭從河溝搬出來。之后,他能走了,但腳還痛。后來,遇到一個氣功師,教他練氣功。那以后,夢中下起了雨,河溝有了水流。他痊愈了。”趙安安說,“前段時間,他剛跑了馬拉松。”

“一般人會覺得身體受傷關心理什么事,”趙安安對南方周末記者說,“就像我們做植物人的喚醒時,人們通常想到的是植物人該接受外科手術、高壓氧,不會想到用藝術和心理學的方式去幫助他們。”

在個性化喚醒方案之外,吳超和趙安安又設計了有共性的藝術喚醒方案。她們把植物人看作生命能量比較低的狀態,認為首先要激發植物人的本能和感官。這套視聽作品包括《能量》《味覺》《性欲》和《安寧療愈》。“弗洛伊德和榮格都講到,視聽嗅味觸這五感,以及性欲,是每個人體驗到自己活著的一種本質的存在(狀態),也就是力比多。”深度心理學博士出身的朱繪霖分析。

兩位心理師為吳超提供了很多心理治療方法,但這些方法都需要跟患者對話,植物人不能對話,于是吳超就用藝術手法把它們化用到視聽作品中。

在深度心理學的沙盤游戲中,大部分處于創傷轉化階段的病人,會畫大量森林和水的圖像,這是他們在轉化心理能量時自然呈現的圖像。于是,吳超創作藝術喚醒影像時,專門使用森林和水的意象,輸送給植物人。

后來,吳超又研發了植物人與家屬的共繪本,即在一些空白的封閉圖案上,植物人在家屬協助下用手指蘸著水彩顏料填充顏色。“我們設計了很多圈圈,都是包圍性的圖案。原始人溝通就是畫圈圈,那叫拓撲,那種文字形態反映了他們溝通事情的一個心態,人在涂寫包圍性的圖案時,情緒是比較安定的。”趙安安告訴南方周末記者。

2018年7月24日,吳超的藝術喚醒團隊在陸軍總醫院附屬八一腦科醫院開展植物人與家屬的“意識療愈”共繪活動。已經醒來的植物人喬先生在志愿者的輔助下涂抹顏料。(田渭濤/圖)

朱繪霖建議加入曼陀羅和圣甲蟲的圖案。在深度心理學中,曼陀羅是聚合趨中和完整性的象征,北京的天壇、西藏的唐卡都使用曼陀羅的形象。“圣甲蟲代表重生,存在于人類的集體無意識中。”朱繪霖說,“雖說很多人看到圣甲蟲的時候,不知道它代表什么,但是這種集體無意識會起作用,讓人覺得很有力量。”

“感覺自己被愛, 他會更愿意 繼續好好地活著”

佳美之后的兩個植物人喚醒案例,后期進行得并不順利。

“原因都是家庭關系的問題,”吳超說,“比如病人的爸爸覺得(藝術喚醒)很好,媽媽覺得遲疑,我們做的過程中又是媽媽在照顧,事情就會變得很復雜。”

“在日常生活中,我們要解決的心理問題,通常是老公有外遇、孩子的學習問題、工作被老板罵,但是植物人家屬碰觸的是一些很本質的焦慮,”心理師趙安安說,“他們的很多痛苦來自對生命的絕望、無意義和孤獨的感覺,比較偏存在主義。”

楊藝天天跟病人家屬打交道。“一個家庭,年輕女性的老公成了植物人,這種例子很多,”楊藝描述,“她必須24小時陪在這里,每天幫老公翻身叩背、喂食喂水、排痰排便,一天下來比上班累多了,孩子上學也照顧不上,更不要說自己的生活了,連看電視的工夫都沒有,頂多有空玩玩手機,就被拴在這個人身上了。現在我們所做的人文關懷,其實是為了這些家屬。”

第二位接受個性化藝術喚醒的植物人阿軍的生活用品,包括他在機場買的書、隨身洗漱包、蓋滿戳的護照以及當兵和留英時的照片。(吳超供圖/圖)

吳超曾經請來五臺山的有禪法師,去醫院給植物人家屬和醫護人員講無常。“讓人認識到生命是無常的,就不會為失去而太難過。”有禪法師回憶,醫護人員更受益,而家屬們卻不太聽得進,“家屬是直接承擔痛苦的人,他們會覺得你沒有承擔痛苦,說起話來會很容易。”

2018年初,吳超偶然認識了執業家庭治療師梁鴻儒,她才第一次知道這種職業的存在。

家庭治療創始于20世紀五六十年代,作為創始人之一的美國心理學家薩爾瓦多·米紐慶意識到,一個人的身心問題與他所處的心理環境密切相關。“從生物的機理上講,糖尿病是糖的代謝出了問題。但是后來的研究發現,當一個人處于非常激動或者壓抑的情況下,身體會分泌一種激素,影響自己的糖代謝。”身為米紐慶“再傳弟子”的梁鴻儒舉例,“一些二型糖尿病的病人,生活中跟周圍人的關系處不好,或者家庭里有些矛盾沒解決,因此長期處于高壓狀態,這種壓力會影響到藥物的作用,導致他怎么吃藥都沒用。”

目前,中國內地的家庭大多缺乏心理治療的意識。“人如果無法意識到心理的不愉快,就會通過身體的不舒服表現出來。”梁鴻儒看過一個心理學調查,中國女性抱怨自己身體不舒服的比例,比美國女性高四到五倍,“其實不可能有這么多人,她們可能需要通過抱怨身體的不舒服來獲得情感上的幫助,因為我們的意識里可能并不承認心里不舒服也是需要照顧的。”

家庭治療行業把常見的“家庭病”分為四類——兒童青少年、夫妻與姻親關系、突發意外和個人發展。在廣州的工作室里,梁鴻儒接觸最多的是兒童青少年問題。“中國的家庭很關注年輕一輩,愿意為他們的問題負責,”梁鴻儒說,“但是通常我們做到后面,都會變成幫助父母成為更好的伴侶,他們配合得好,才能給小孩一個好的環境。”

“當一個人跟周圍人關系很好,感覺自己被愛,他會更愿意繼續好好地活著。”梁鴻儒相信,植物人也需要跟家人互動,“家人摸他的手、安撫他,他不一定聽得清楚,但是家人的語氣和態度會讓他覺得自己還是被愛著的。家庭能夠支持你康復,感覺會很不一樣吧。”

家庭治療同時也能防止疾病對家屬的次生影響。在梁鴻儒過去接受的案例中,家庭里的大人患重病,孩子通常會變成照顧者。“那些孩子都特別‘懂事’,很早在家庭中承擔很多責任,自己的不開心,卻是比較少被關注的。”梁鴻儒說,“可能他們到了三四十歲,這些問題才會浮現出來,他們希望被關注,又不能表達出來,跟別人建立關系的時候總是遇到困難。”

藝術家吳超(右三)、夏維倫(右五)、有禪法師(右六)、心理師趙安安(左一)和四川大學教授謝晉宇(右前)等藝術喚醒團隊成員在五臺山有禪法師道場基地。(田渭濤/圖)

“醒來” 只是個開始

佳美醒來后,吳超去醫院探望,卻感到很驚訝:佳美眼神渙散,在接連呼喚下能緩慢轉動眼珠,右手能微微緩慢抬高一點,表示回應。

“我們很難承認她‘醒來’了,”吳超感嘆,“我們的工作才剛剛開始。”

植物人醒來后,通常仍處于重度殘疾的狀態,許多人像小孩,大腦要重新發育一次。佳美醒來三個多月后,才認識自己的父母,能夠伸出手指回應交流,做3以內的四則運算。醒來8個月后,佳美會發朋友圈了,第一條是“Hi”,接下來的也以短句為主:“我要出去玩”“我要吃”“我要吃雞腿”“我好開心”“記掛你”……

此時,另一道難關出現了。由于父母離異,佳美從小跟母親一起生活。遭遇車禍后,父親感覺虧欠女兒,一直想辦法彌補。佳美蘇醒后仍有一段漫長的康復期,父親的家人開始阻撓他繼續出錢。據楊藝估算,植物人平均一年的治療基本費用在五十萬元左右,“這只是花在病人身上的錢,還不包括陪護家屬租房、吃飯的開銷,北京醫保是30萬,這些植物人基本上在頭半年就花完了。”

植物人醒來后,可能無法再回到過去的角色和崗位,就需要心理調適、轉換角色。趙安安把這個過程比喻成“軟著陸”。“比如夏維倫以前是做市場的,現在沒辦法再回去做那樣的工作,但是他找到了新的自我認同,成了藝術家、做公益事業的人。”趙安安說,“在經歷了生命的劇烈震蕩之后重新出發,也許你不再是一架飛機,但是你可以做一輛車子。”

家屬同樣需要“軟著陸”。藝術喚醒案例之一的植物人阿軍(化名),蘇醒后由于康復問題去世,一直陪護阿軍的姐姐因此備受打擊。“‘阿軍的姐姐’可能是她這幾年生活中唯一自我認同的角色,其他的角色,媽媽、太太都放在旁邊。突然弟弟走了,她的自我就被打亂了。”趙安安說,“新的自我認同要靠她自己找,我們在旁邊陪伴她,告訴她有可能做的事情。”

接受采訪前不久,趙安安收到阿軍姐姐的短信,她把父親接到自己家里奉養。“臺灣的習俗是父親跟兒子住,出嫁的女兒不會去奉養父親,她竟然可以把爸爸接回夫家住,婆婆和老公都支持。”趙安安告訴南方周末記者,“她覺得自己好像完成了弟弟奉養父親的心愿。她從阿軍的姐姐做回了某某的女兒、某某的妻子。”

“追求‘醒’其實是中國植物人家屬的心理預期,或者說道德標準——家里有病人,我得弄好,否則顯得我沒本事。事實上,那些治療都是很痛苦的,對病人來說強度是很大的。”楊藝去國外交流,發現許多康復中心的植物人并不是插著很多管子光著身體排成一溜,“他們把植物人作為一盆花,護理得非常光鮮,每天穿上漂亮的衣服坐在那里。植物人都過得很舒服,白白胖胖的,家屬也挺開心的。而我們現在是全力以赴,就是要達到技術高峰,要把這個人弄醒。”

意識障礙患者在燕郊人民醫院觀看共性化藝術喚醒方案。與三個個性化喚醒方案相比,共性化喚醒方案能同時服務于所有植物人。(吳超供圖/圖)

“生命力療愈花園”

歐美的藝術治療發展了七十多年,已經介入到各種疾病的治療中。

呂素貞是最早把藝術治療帶到臺灣的人之一。1999年,臺灣發生“9·21”大地震,很多西方心理治療師到臺灣幫忙,“臺灣人民第一次認識到,心理創傷是需要治療的,這也引發了臺灣對于心理治療工作的興趣。”呂素貞回憶。

然而近二十年過去了,臺灣的藝術治療師仍然非常少。據呂素貞估算,有國外專業學歷的藝術治療師頂多二三十人。“我在美國學習藝術治療,有法定的課程,拿到學位、實習一年,拿到資格證照,才能從事藝術治療工作,”呂素貞分析,“但是國外的證照臺灣不能用,醫生獨大,只有他們愿意承認自己(專業)的有限,其他學科的人才能夠進入,這部分大陸真的比較進步。”

2008年汶川地震,呂素貞于6月進入震區,為志愿者提供藝術治療。“他們受到那種沖擊,不知道怎么去排解,”呂素貞準備了各種黏土,讓志愿者們拿在手上揉捏,“后來可以看到他們臉上有了笑容,因為藝術介入就是可以讓人在很短的時間里放松下來。”

2018年7月,呂素貞來北京做藝術治療工作坊,感嘆這里的醫生“愿意開放、表達自己內心很少被碰觸的東西”。

不過,大陸的藝術治療剛剛起步,比臺灣晚了二十多年。附屬八一腦科醫院引入了一些藝術喚醒手段,但是沒法專門建藝術治療室。“蓋醫院從畫大樓圖紙的時候就很嚴密了,一層樓有多少病房,每個病房里的氧氣管道都是埋在墻里的,這間屋子是換藥室、這間是病房,都規定好了。”楊藝告訴南方周末記者,“要建藝術喚醒室,除非設計這個醫院的時候,就想好了,說服管理層接受,治療的效率難以保障,還要增加人力……”

“中國人文教育是偏弱的,大家對這個事物的認知程度不是特別高,”何江弘說,“另外還需要政策層面的配合,人文干預到底算聊天還是治療,如果算治療的話,是不是應該備案?”

2018年7月25日,吳超的藝術喚醒團隊在北京市圣馬可醫院開展植物人與家屬的“意識療愈”共繪活動。今年四歲半的女童昕昕(化名)成為植物人已經三年,父親正握著她的小手感受鮮艷的顏色。(南方周末記者 劉悠翔/圖)

目前有三家醫院引進了吳超的藝術治療,都以公益項目的形式,眾籌資金、招募志愿者幫助實施。“像共性化藝術喚醒,我提供給醫院的(方案)是無償的,但是需要有一個人監控使用,這個人還要比較懂藝術,根據植物人的狀態調整喚醒方案,就像開中藥一樣,”吳超告訴南方周末記者,“這個工作需要整天都在,志愿者做不了,醫護人員即便很積極,但做這個是沒有工資的。”

如今,呂素貞已經退出臺灣的藝術治療一線,改做藝術陪伴。“治療應該要有一個專業的團隊,我們還不到時候,所以現在做的是非治療性的,用藝術來照顧人的心理,幫助他們表達。”呂素貞了解到,澳大利亞已經在社區建立了一些開放型畫室,由藝術家和社工組織,不想上學的青少年、從精神病院出來后難以適應家庭生活的人、退休老人都可以進去創作,而非必須藝術治療師。

2018年7月中旬,藝術喚醒團隊結束在北京的論壇后,去五臺山行走。

這里是有禪法師的“主場”。2017年,有禪法師參與了藝術喚醒。此前,天臺山的一位出家人的師弟出了嚴重車禍,變成植物人,一群師兄弟每天去病房陪伴。“每天念水懺經、地藏經等經文,即便他沒有醒過來的時候,也不會把他當成病人,會和他開玩笑,甚至去逗他。不到半年,那位出家人醒了。”

有禪法師在宜興大覺寺出家時,很多患精神疾病和癌癥的病人來做義工。“每天五點之前起來,上早課,幫忙做菜、洗菜、煮飯,包括掃院子、擦拭各種東西。閑著的時候,自己念經,晚上八九點就休息了。”有禪法師回憶,七八成的義工病情都好轉了,“在寺院無償地服務,人的心態會改變,會懂得付出和奉獻,對身心恢復來說才是真正的療養。”

現在,有禪法師正在五臺山牽頭修建一座禪院,作為“藝術喚醒”項目的“生命力療愈花園”。閑時,她去各地組織禪修。“我們在禪修的時候播放泰國的《慈經》,大家不懂泰文,但現場有一些人想哭,”有禪法師告訴南方周末記者,“音樂也好,咒語也好,跟心相通,與我們內在的慈悲本質是相應的。”

禪修結束時,有禪法師敲響引磬,喚醒眾人。磬聲也被用在藝術喚醒的影片中,有禪法師說:“遠遠地,你也能聽到它的聲音,就像在它跟前一樣。”

“閃電配音”是內容與媒體首選的配音服務商,平臺可實現7*24小時在線、最快15分鐘實現千字配音且達到FM音質標準的實際要求,每百字僅需2-10元,通過產品驅動滿足了對時效性要求高的自媒體等行業,實現了配音行業生產方式的變革。現階段,平臺已簽約主播1萬多名,平均每天有2千~3千筆訂單,已服務累計服務客戶超過3000家。行業覆蓋新聞媒體、自媒體、知識付費、短視頻、出版社有聲書業務等;包括故宮、知識分子、見字如面、吳曉波頻道、極客公園;磨鐵、郵電出版社、喜馬拉雅等。

該內容為非商業目的的轉載分享,不代表本站觀點,本文版權屬其著作權人所有。若侵犯了您的正當權益,請立即聯系我們刪除。

企業微信

企業微信